2015年 第01期

早晨,喧嚣从这个贵州西南的小城苏醒,沉寂了一夜的街道再次沸腾起来。晨曦隐去,红日跳出起伏的山峦,我们买金网民间技艺探寻团队也将启程,开始苗家锻银技艺的探访之旅。

银饰可以说是苗族人民的象征和图腾,苗族银饰也是世界上最为精湛的工艺之一。它以华丽,精致,贵重和繁复等特点闻名于世。银饰种类丰富,造型独特,花纹精美,具有很强装饰性和很高的艺术价值。在历史河流的奔腾不息中,苗族人民对银饰产生了独特的情结,银饰成为其生活中必不可少的物件,甚至上升为其民族的精神信仰,成为一种标志和民族烙印。2006年,苗族银饰锻制技艺入选国家非物质文化遗产保护名录。

随着社会的快速发展,传统的手工艺遭到了巨大的冲击,苗家的锻银技艺同样如此,在经济社会的冲击下,传统的银饰制作技艺不可避免地会受到各种各样的威胁和挑战,这是现代社会发展过程中必然会出现问题。作为一个民族的象征性事物,这种冲击是新事物对旧事物发出的挑战,也是民族文化的流失和褪色,同样是对工匠精神的严峻考验。无论对苗族人民还是世界民族来说,这都是一笔宝贵的财富,应该受到妥善的保护和传承,使其继续在民族发展的史册中熠熠生辉。

买金网民间技艺探寻团队探秘苗族银饰,一方面是为了感受苗族银饰的魅力,另一方面,也是为了对苗银制作技艺进行挖掘,希望能唤起人们和社会对这项工艺的保护或合理开发,让民族文化得以继续流传,民族艺术得以弘扬,中华文脉得以延续。

一行人收拾妥当后,我们从住处出发,前往贞丰县龙场镇围寨村和云盘村,准备造访苗族多才多艺的银匠人。龙场镇位于贞丰县城西北部,下辖的围寨村和云盘村是苗族散居的村落,大部分人家皆宜制作银饰为副业。“忙时躬耕,闲时起锤”,世世代代的苗家人,就这样在田间地头和一汪白银之间,倾注着自己对生活的追求与热情。

几经辗转,我们终于在一位年轻人的带领下找到了这一带的造银好手——村中的一位老人,制作银饰已经有几十年的历史。老人住在一座古朴的农村老宅里,进门便是中间的主屋,两边立着厢房。屋顶黑棕色的瓦片、门前整齐的石板台阶,还有已经褪漆的木柱,似乎都在昭示着自己的古老。院里堆放着一些木材,游走着一些鸡和几只狗。我们走进这个小院之时,老人刚好背着几块瓦回家准备翻修漏水的厕所,知晓我们的来意后,他马上停下手中的活计,与我们攀谈起来。

老人名叫杨再知,是贞丰县命名的县级非物质文化遗产代表性继承人。杨再知老人生于1937年,制作银饰已经六十多年的历史。他的作坊就安放在老宅中央的堂屋里,工具简单而陈旧,似乎已经很久没有使用了,想是老人上了年纪,锻银的技艺已经传给儿孙,自己很少动手的缘故。

杨再知老人告诉我们,他生活在历史动荡的时代,十三岁时开始与叔叔学习银饰制作,花了两年的时间基本学会了苗族各种银饰的制作技艺。粗略地掌握一门技艺是一件很简单的事,但要将其做精做透,却是非常漫长和困难的。在学习银饰过程中,白天下地干活,傍晚回家便开始加工银饰,基本到晚上十二点后才能休息,有时甚至因为内心难以掩饰的激动和热情而做到天亮,这便是一种匠人精神。

1956年,老人做出了自己的第一个独立作品——银项圈,这让他感到骄傲和兴奋,从此就倾注了自己对于银饰制作的全部热情。十九岁时,为了响应政府号召,老人先后到安龙、凯里、兴仁一带制作银饰,从此真正开始了自己的锻银生涯。在给企业制作银饰的过程中,银饰成品按计件,通常五个项圈给予十五元的加工费用。文化大革命开始后,银饰加工企业关闭,所有银饰匠人都辞工回家,杨再知老人也回到了这个安静的小村生活。由于“破四旧、立四新”风潮的盛行,银饰制作只能转移到地下进行,但是同样难以避免被生产队长没收的状况。文革后,银饰制作得以恢复,但都是以家庭作坊的形式在家自行生产,主要供应本民族的婚丧嫁娶佩戴之用,很少向外销售。

改革开放以来,政府为尊重少数民族风俗,保护少数民族文化,开发少数民族资源,对苗族锻银工艺给予一定的扶持和鼓励,根据各个地方的具体情况,按额分配原银材料。如今市场开放了许多,人们生活也富裕了,在市场上就能买到符合标准的电解银原料。政府对银饰制作工艺也采取了一些保护措施,同时通过各种渠道将产品推向市场,传统银饰的制作工艺得到了一定的发展。老人告诉我们,在这个苗族小寨里,就有许多像他一样的银匠,忙时务农,闲时打银。他们子承父业,一代接一代地传承者着先辈留下的技艺。而且,他也希望更多的人了解这个技艺,在上世纪90年代,他就将毫无保留的将整个银饰制作过程向来自英国的银匠师展示。

杨再知老人告诉我们,银饰不光具有装饰的作用,还能预防疾病,趋避妖魔,保人平安。由此可见,苗族银饰的产生诞生之初,应该具有一定的巫术元素和祭祀功能。苗族先民相信,一切锋利之物皆能驱邪,银饰是驱邪之上品,还可以消灾祛病。他们在日常生活中对银饰爱惜备至,奉若神明。他们创造了各式各样图案、款式的银饰造型,既散发出浓郁的乡土民间气息,又表现出深厚的民俗文化内涵,同时也显示了一个大民族的辉煌与气势。

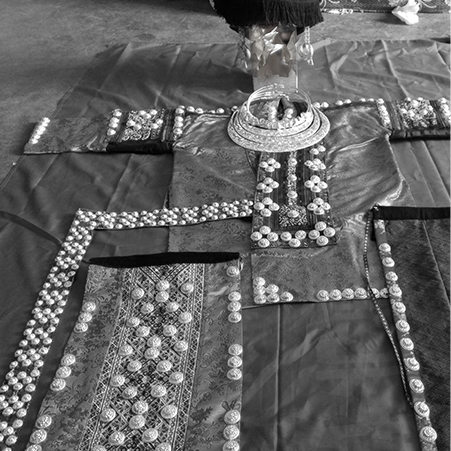

苗族银饰不仅用途广泛,而且种类繁多,造型丰富。一套完成的苗族银饰,几乎是从头顶装饰到脚底。 从银饰的装饰部位来划分,可以分为头饰、颈饰、胸背饰、腰饰、手饰、脚饰。主要部位的饰品又按系统、片区分为不同的类型。贵州省黔西南一带的苗族,银饰种类和数量相对黔东南的苗族支系来说略少一些,但是基本也包含了上述的几个大部分,主要有帽符、银插片、耳环、项圈、手镯、戒指以及镶嵌在衣物上的300个银泡泡等。其中,帽符分为十八罗汉、八仙、九子等式样,主要用于制成帽子赠送给刚出生满三天的婴儿,地方上称之为“打三朝”,在地方上打三朝是一个孩子出生的一地个习俗日子,当地人认为对于孩子今后的健康成长有着至关重要的作用。外婆家制作有十八罗汉、八仙等帽符的帽子赠送,除了装饰外,还寓意其能保佑孩子健康成长。苗族银饰铃铛分为帽子后面的铃铛、手镯铃铛、脚铃等,除了装饰在身上跳舞时发出声响外,铃铛同样有驱鬼辟邪等作用。项圈制作可在其内部加铅,也可全部使用全银,项圈穿戴在苗族风俗里也很有讲究。例如,在婚前只穿戴两只或三只,婚后戴五只,老龄人不能戴,这在当地民族文化中有一定的风俗讲究,但具体来源已无法考证了。这其中有趣的要数耳环了,苗族耳环分为大耳环、小耳环、蝴蝶耳环等,在苗族传统文化中,不同耳环的佩戴要求也各有特色,大耳环要求戴一辈子,直到去世时才将其摘下,也有一种造型样式相对简单的耳环是用做佩戴者的陪葬品。

种类繁多并不是苗族银饰的唯一特征。苗族银饰讲求“以大为美”“以重为美”“以多为美”的审美标准。而且要求原料纯度高,图案精致丰富,造型标准匀称。在苗族的婚俗中,新郎作为男方,需要为女方打造一套银饰,在成婚的当天交给女方的舅爹审核,如果银饰不达标,婚礼就得终止,直到重新找银匠返工达到标准为止。所以,一般替别人打造婚礼银饰的银匠大都技术高超,经验丰富,保证一验过关。

贞丰境内的苗族银饰图案多为牛角、蝴蝶、鱼纹、水纹、龙纹以及各种花草树木纹样相互配合。图案样式皆为世代相传,但是由于没有固定的图样参照,所以难免会产生一些变化,甚至银匠们会根据客人的需求改变一些样式。从银饰的整体样式上看,它具有浓厚的民族色彩,但是不难看出其中吸收了一部分汉文化元素,比如项圈上就运用了中国古典纹样中的回纹。杨再知老人说:“关于图案背后的寓意,已经没有多少人知道了。”但是他告诉我们,比如鱼在他们的观念里代表了旺盛的生殖能力,可以象征女性为家族添子加孙、繁衍后代。从这个细节不难看出,这里面隐藏着一些原始的图腾崇拜思想。

银饰就像苗族人民的粮食一样是生活中的必需品,甚至是一种图腾和象征。勤劳勇敢的苗族人民不仅战胜了生活的苦难,也在苦难中创造了最绚丽的生活艺术。当你看到苗族姑娘在隆重节日盛装而舞之时,你会深刻感受到他们的欢乐和浪漫。但在平常的生活中,他们依旧日复一日地下田、纺纱、缝衣、刺绣。这就是勤劳而浪漫的苗族人民,生活中充满艺术并不断创造艺术的苗族人民。

从苗族谷歌中了解到,苗族原本就生活在黄河流域及长江流域一带,银在很早以前就进入苗族生活中。由于封建王朝的歧视和镇压,苗族人民为了保存自己,不得不经常应战和频繁迁徒。为了方便迎战和迁徒,苗族人民把金银制成饰品随身携带,既装饰自己,又可随时保护财产不遭损失

经过几千年斗争和迁徙,苗族来到云、贵、川、海南岛等地并定居下来,其中大部分聚居于贵州。由于贵州非白银产区,所以苗族丢失了一些锻造方式,回到了刀耕火种的生活方式。随着社会的发展,生产力的进步,以白银为货币的交易方式逐渐进入大山深处交通阻隔的苗族聚居区,白银才又回到了苗族的日常生活中,成为银饰的原料。但由于用货币做的银饰价值昂贵,为了拥有一件银饰,苗族同胞们往往省吃俭用、节衣缩食。经年累月,积攒下的银质货币,几乎全都投入了熔炉,给了他们追求的生活艺术。

苗银的制作的第一步是铸炼,将银料放在坩埚内,把坩埚放在炉子上,用木炭作燃料,鼓风增温。待固体银全部溶化成液体后,将其倒在卡条状的糠槽内。约半个小时后,银料凝固,再取出趁热锤打。

锤打一般是先将热银锤打成长方条状,再根据银饰样式需要打成片或拉成丝。苗族银饰多由方条、圆条、张片和细丝组成。由于方条、圆条都为捶打而成,所以做工粗。张片制作的工艺要求高,耗时多,则较为精细。银丝分粗细两种。银匠人们用一个特制的丝眼板,板上有粗、细、方、圆不同的眼孔,不仅可以拉出4毫米直径的粗丝,还可以拉出电光丝般的细丝。

编结就是将各种小件组装焊接的过程,有的组件需将把银丝编结成直径5毫米的小花,对工艺水平要求很高,也是一个银匠技艺高超的体现。

最后一个环节是将整件饰品放入明矾溶液中蒸煮、然后用当地的皂角水和钢刷来洗涤。一件件古旧银饰经过蒸煮和洗涤后变成光亮耀眼的饰品。经过这五个环节近30个工序之后,一件熠熠生辉的银饰就制作完成了。

杨再知老师告诉我们,苗族银饰所有饰件都通过手工制作而成。工艺流程很复杂,即使是同一品种,也往往有若干种造型。一件银饰要经过铸炼、捶打、拉丝、錾刻、焊接、编结、洗涤等环节共三十多道工序才能完成,具有极高工艺水平。

银饰制作所需的工具很多,大概有八十余件。主要包括:火炉、风箱、小称、坩埚(俗称“银窝”)铁锤、铁砧、铁钻、圆木磴、刻刀、丝眼板、铜盆、钳子、镊子、喷枪、铜刷、金属碗、剪刀、纹样模具(铅坯模具等)等。

杨再知老人作坊里的工具非常的简单,除了一个使用天然气的喷枪外,其他的几乎都是很原始的工具。工具主要包括:火炉、风箱、小称、坩埚(俗称“银窝”)铁锤、铁砧、铁钻、圆木磴、刻刀、丝眼板、铜盆、钳子、镊子、喷枪、铜刷、金属碗、剪刀、纹样模具(铅坯模具等)等共八十余件。看着这些简单原始的工具,很难想象那一件件精美的银饰制品,是用如此简单的工具制作出来的。这更加能证明银匠人技艺的高超,用最简单的方式,创造了最精致的艺术。

杨再知老人做了一辈子的银饰,对于他来说,锻造银饰就是回顾民族的历史。苗族人民只有语言,没有自己的文字,他们曾经征战和迁移的历史都被记录在世代相传的古歌,以及精美的服饰和银饰里。每一个物件,每一个图案,也许背后都蕴藏着一个故事,但随着岁月的变迁,这些故事就像裸露在风中的砂岩,逐渐被风化得模糊起来,甚至连他们自己,都无法再详细地讲述那些图案背后的远古传说。

老人做了一辈子的银饰,对他来说,银饰于他有特别的意义,他认为自己有责任将之传承延续下去。精湛的银饰制作工艺,是苗族艺人智慧的结晶,是一份及其宝贵的文化遗产,具有较高的研究价值。 如今,很多银匠受经济利益的驱使、传承方式等方面的影响,用一些现代纹样取代了苗族传统纹样。还有人为了利润最大化,以假乱真。杨再知老人对此表示很无奈,但是他一直坚持着自己的传统手艺,并把这项手艺传承给儿孙。他对我们说:“老辈人留下的手艺不能丢,丢了是愧对祖先,银饰也会失去它的价值。”

这就是“工匠精神”,他不仅传授手艺, 也将自己耐心、专注、坚持的精神传递下去。

在飞速发展的社会背景下,人们的生活节奏也变得飞快起来。由于现代生活方式的冲击,传统的手工技艺受到了极大的挑战,甚至逐渐走到濒临失传的的境地。只有坚持对自己的产品精雕细琢,追求精益求精的精神理念,才能创造有灵魂的产品。也只有这样清澈的内心,才能够把握无上的智慧。苗族银饰的制作是对传统文化的传承,是民族历史的重新再现,是在谱写一个民族的史诗。这对于杨再知老人,对于整个民族来说,都具有非常重要的现实意义。